“我书意造本无法”——浅谈苏轼及其时代艺术思潮与尚意书风的缘起

来源:

|

作者:连 超

|

发布时间: 2017-07-10

|

1828 次浏览

|

分享到:

艺术思潮是指在一定历史时期和一定地域内,随着社会生活的发展,以及艺术自身的发展,在艺术领域里形成的具有广泛影响的艺术思想和艺术创作潮流。它是社会思潮的构成部分之一。无论是哪个时代,艺术思潮的形成都不是也不可能是个体的独自创造,而是同一时代的一批有着共同审美理想与追求的艺术家一起探索努力的结晶,而在此过程中,必定有个主要的“引领者”。

苏轼雕像

俗话说“艺术源于生活而高于生活”,任何艺术,无论门类多么广泛、样式如何多样、内容如何全面、层次如何丰富,但究其本质,必然都源于现实生活。生活的色彩斑斓、绚丽多姿为艺术提供了必要的形成基因与养料。但若想成为真正的艺术,还必须有一个或一批具有承前启后、开拓创新精神且志趣相投的艺术家或群体。艺术之所以能称为艺术,不仅仅在于其华丽的外表,更为重要的是它融入了艺术家的审美志向、情感经历、生活经验、思想意志、创作灵感等因素。可以说,艺术是艺术家进行综合凝练的结晶。随着艺术创作的进行,就会逐渐形成以原艺术形式为核心,并为其发展壮大作理论支撑和后盾的艺术思潮。

艺术思潮是指在一定历史时期和一定地域内,随着社会生活的发展,以及艺术自身的发展,在艺术领域里形成的具有广泛影响的艺术思想和艺术创作潮流。它是社会思潮的构成部分之一。无论是哪个时代,艺术思潮的形成都不是也不可能是个体的独自创造,而是同一时代的一批有着共同审美理想与追求的艺术家一起探索努力的结果,而在此过程中,必定有个主要的“引领者”。正是这些“引领者”高举着的旗帜,催生出欣欣向荣的艺术成果,促成了与艺术相辅相成、密不可分的艺术思潮。这些“引领者”留下的艺术作品成为我们学习的楷模,他们所倡导的艺术思想成为我们承继的根基,他们所开创的艺术潮流成为我们秉承的方向。

苏轼之“尚意”

宋代由于战乱频繁、社会动荡,作为传统文化重要组成部分的书法艺术的发展进程因此也步履维艰。好在穷则思变,在最紧要关头总有一些为力挽时局而大声疾呼者,他们能够一马当先、挺身而出。苏轼就是一位典型的代表,他为促进宋代书法的转机和发展做出了不可磨灭的贡献。

唐代的高度“尚法”精神使得书法穷途末路。苏轼作为时代的轿子,他通过知己知彼的权衡,突破了唐人的樊篱,闯出了一条“尚意”的新路。帮助他达到目的的思想武器即是禅宗。禅宗作为佛教的一个流派,起源于唐代中期,发展至宋代已成为士大夫所热衷的宗教。民族矛盾的深重和官僚制度的腐败,给士大夫造成不堪重负的心理压力。富贵无常、人生短暂,更使他们迫切需要得到心灵的慰藉。禅宗教义中人生如梦、生死无别,宣扬随缘任远即是解脱,强调一切现实问题的解决无非是自我心理的调节等,正与士大夫的需求一拍即合。苏轼便是一位喜好佛禅的典型,他与佛印、参寥等士大夫化的禅师频繁交往,从而促使了他“尚意”思想的形成。

苏轼因“乌台诗案”而贬谪黄州。由于宦海沉浮,崎岖坎坷,使他由原来儒的“入世”转为学佛参禅。“外儒”的一面渐隐,“内释”的一面凸显出来。他在黄州时,为使自己脱离现实的苦难而达到心灵的自由与超然,常游览佛寺,拜访高僧,研读佛典,探寻佛理。其弟苏辙在《亡兄子瞻端明墓志铭》中写到:“既而谪居于黄,杜门深居……后读释氏书,深悟实相,参之孔、老,博辩无碍,悍然不见其涯也。”苏轼开始于佛理中沉思自己的人生,体悟如何才能达到心灵的安宁。自到黄州后,他便斋戒素食、诵经念佛,常到安国寺中焚香朝拜、静坐悔过。他在《黄州安国寺记》中说:“得城南精舍曰安国寺,有茂林修竹,陂池亭榭,间一二日辙往,焚香默坐,深自省察,则物我两忘,身心皆空,求罪逅所从生而不可得。一念清净,染污自落,表里翛然,无所附丽,私窃乐之。”他在《黄州安国寺记》中,套用寺僧继连的偈言“知足不辱,知止不殆”聊以自表。

苏轼到黄州,首先结交的便是名僧继连,并与其相交甚密。他常常置身于佛香缭绕之中,本着佛教“一切皆空”、“明心见性”的理念而调气养生,修心养气。使他日趋沉静旷达、超然洒脱。苏轼之所以能臻于“身心皆空,坦荡豁然”的境界,与其奉佛参禅密切相关。“禅”的本意就是沉思,要求参禅者通过冥思苦想,直指本心,求得顿悟以达到“物我两忘”的虚明澄静之境。禅宗思想的浸染直接导致苏轼人生态度的改变。他在《定风波》中吟到“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”,此词序云:“三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。”的确,政治的惊涛骇浪都已经受,自然的风雨又何足道哉!他确实参透前因,变得无愠无喜了。他这种任性逍遥、豪情姿旷的“尚意”思想促使了他“尚意”书风的转变,从而为宋代“尚意”书风的兴起与发展做出了卓越的贡献。

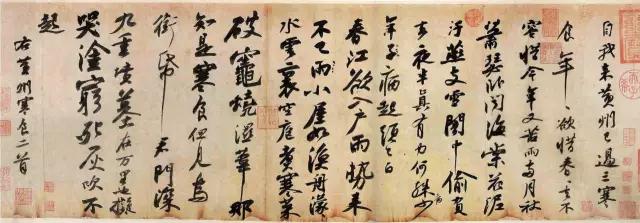

苏轼作品《黄州寒食诗帖》

信手自然与宋代“尚意”书风

书法自古重视“心意”的自然流露,正如东汉蔡邕所言:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之;若迫于事,虽中山兔豪不能佳也。夫书,先默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神彩,如对至尊,则无不善矣。”而心意的自然流露又有助于胸中之气的尽情挥发。同时,胸中之气的自然挥发又会促进心意的尽情流露。可见,二者相辅相成,不可分割。由此,我们从主体精神的层面权且将其合称为“意气”。清人梁巘用“晋尚韵,唐尚法,宋尚意,元、明尚态”来概括各个时代的书法风貌。什么是“意”?“意”就是内心感受和丰富联想。那么“尚意”也就特别注重作者的主观情感的作用,也格外追求创作心态的自由。对于“心意”,苏轼有诗“我书意造本无法,点画信手烦推求”《东坡题跋》。关于“意气”,苏轼言“取其意气所到”,他这种强调书法要讲究“心意”、“意气”的观念正与佛家提倡“万物皆由心生”、“心生则种种法生,心灭则种种法灭”的思想无二致。注重虚静、消除妄念,以旷达襟怀对待世事地更迭,即苏轼所追求的尽心任性、表里如一的佛家境界。

苏轼在谪贬生涯中潜心修佛、养心治气,进而于诗文、书画皆有所悟。苏辙为其兄所作的墓志铭中说:“即而谪居黄州,杜门深居,驰骋翰墨,其文一变,如川之方至,而辙瞠然不能及矣。后读释氏书,深悟实相,参之孔老,博辩无碍,浩而不见其涯也。”其文如此,其书亦然。苏轼在给王巩的信中说:“近颇知养生……兼画得寒林墨竹,已入神品,行草尤工,只是诗笔殊退也,不知何故?”苏轼注重“心意”的作用,提倡“心存形声与点画,何暇复求字外意”,可见,佛教讲求空心澄静,物我两忘,梵我合一,我心即佛的思想对其书法艺术产生了深远的影响。

苏轼自贬谪之后开始研习佛典、体悟佛理,尤其对宗密倡导的华严思想颇有研究。宗密本身就兼融华严与菏泽(南宗禅神会一系)于一身,其论著即兼容禅宗与华严思想。华严构想一圆融无碍的宇宙体系,禅宗则强调人的主观心性。二者合一,正好吻合苏轼习禅而兼习华严的审美理想。在这种思想的浸润之下,苏轼蔑视成法,提倡传神;倡导创新,弘扬个性;崇尚自然,直抒襟怀;重视学养,意随文生。他翰墨挥洒并不着眼于字体本身,而完全是一种寓于己意、以乐其心的精神状态。苏轼主张“放笔一戏”、“信手自然”,仍然贯彻着禅宗“直指本心”、“见性成佛”、“平常心是道”等观念。禅宗“呵佛骂祖”、蔑视权贵和不为法缚的胆魄,更激励了苏轼敢于批评前代大家,尤其是敢于质疑与批判唐人书法的勇气。宋人的书法往往带有禅家的“机锋”以启发人的“顿悟”。

总之,宋代书法无论理论还是实践,都与唐代拉开了距离。与唐人“尚法”的主张相比,宋人则更注重意趣的抒发和个人情感的宣泄,他们想写什么或怎么写,都表现出一种任情随性的自由,因此也显得更接近艺术的本质。苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄被誉为“宋四家”,以苏轼为首的这四人都是宋代“尚意”书风的极力倡导者。其中,除蔡襄外,其他三人都以行草擅长,这种书体也向“尚意”书风提供了驰骋纵横的用武之地。

我们知道任何一种艺术现象和艺术潮流的出现都必须放在大文化和历史背景下关照。正如丹纳在《艺术哲学》中说:“要了解一件艺术作品、一个艺术家、一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代精神和风格概貌。这是艺术品质的最后解释,也是决定一切的基本原因。”因此,我们所说的宋书“尚意”主要是针对北宋而言。宋朝自立国之初,为避免重蹈前朝武人当政与藩镇割据的覆辙,赵宋王朝大力施行崇文抑武,尊孔崇儒的国策。“右文政策”不可避免的会增强文人士大夫的自觉意识。在文艺中,这种自觉意识就外化为己意的表达和重视个性的自由化倾向。

由是观之,这种自觉的意识反应在书法上即是一种自我情性的发挥。因此,宋代的文人有别于唐人,宋代书法提倡自我的表现,书法在宋代文人眼里只是一种修养和抒情达意的工具。作为中国文化史上全才的艺术家苏轼本着“吾书虽不甚佳,然自出心意,不践古人,是一快也”的态度泼墨挥毫、任情迸发,直接振兴了宋代书坛,使“尚意”书风继续蔓延兴盛,经久不衰。在中国书法史上留下了光辉灿烂的一页。